循環器内科

高血圧

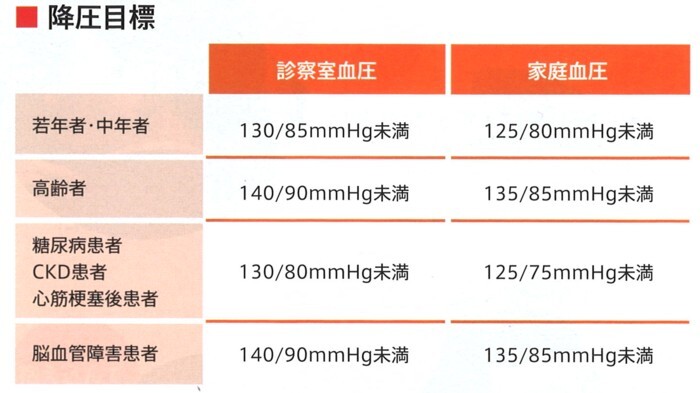

血圧は『130/85mmHg未満』を目標に!

40歳以上の約半数は高血圧と言われています。

年を重ねるほど、高血圧になる人は多くなります。

放っておくと、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすこともあります。

高血圧対策

1 減塩・減食につとめる!

高血圧の人には減塩とカロリーコントロールが基本です。

日本人の塩分摂取量の平均は、1日11~12gと言われていますが、6g未満に抑えることが望ましいです。

【塩分を減らすコツ】

- 麺類の汁は残す

- お漬物や汁物、ハムやかまぼこ、チーズなどの加工食品は控える

- お酢やレモンなどの酸味を利用する

- カリウムの多い食品(りんご、バナナ、トマト、ほうれん草、枝豆など)をとる

またカロリーの低い和食ですが、味の濃いものが多く塩分過多になる場合が多いので注意が必要です。

標準体重(kg)=22×身長(m)×身長(m)

を目指しましょう!

2 運動する!

太りすぎは、高血圧の原因のひとつです。

中等度の有酸素運動をすることで、体重、体脂肪、腹囲が減少し、インスリンの働きも改善され、血圧が下がる効果があることが知られています。

まずは、エレベーターではなく階段を使ったり、簡単なことから始めましょう。

3 飲み過ぎに注意!

習慣的にたくさんお酒を飲む人は、血圧が高くなります。

お酒を控えるだけで、血圧は下がります。

完全にやめる必要はないですが、適量に抑えることが大切です。

4 禁煙する!

タバコを吸い続けると、心筋梗塞や脳卒中の原因になります。

禁煙が一番ですが、まずは本数を減らすことから始めましょう!

禁煙すると、食べ物が美味しく感じるようになり食べ過ぎたり、口さみしくて間食が増えてしまいがちですが、意識して食べ過ぎをセーブしたり、タバコを吸いたくてイライラする時は、氷をかじったり、体操やウォーキングをしたり、間食以外の方法で気を紛らわせましょう。

5 ストレスを解消する!

不安や緊張、ストレスがあると、交感神経が活発になり、アドレナリンやノルアドレナリンが分泌されて血圧が上昇します。

血圧コントロールには、ストレスとうまく付き合うことも非常に重要になってきます。

年間の残業時間が150時間を超える人は高血圧が多く、500時間以上の人は約1.5倍にもなることが分かっています。

心房細動

心房細動とはどういう病気ですか?

心臓は、血液とともに酸素と栄養を全身に送り出すためのポンプという大切な役割をも持ち、1日に約10万回も規則正しくリズムを刻んでいます。

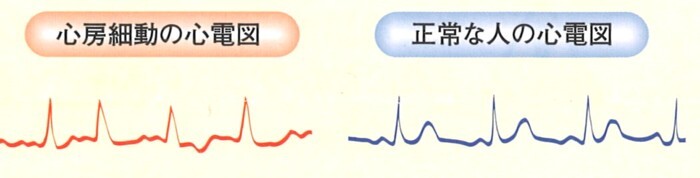

「不整脈」とは、その心臓の規則正しいリズムが、何の前触れもなくチグハグなリズムを刻みだす病気です。その中で「心房細動」とは、「心房」が不規則に動く状態で、そのため胸がドキドキする(動悸)等の症状がみられ、日常生活に支障をきたします。

時には心臓の中で血の固まり(血栓)ができ、それが脳に飛び、脳梗塞という合併症を引き起こす「不整脈」です。また、この「心房細動」は比較的よくみられる「不整脈」で、年齢とともに現れてくる「不整脈」でもあります。

症状があるときに「心電図」を記録すれば容易に診断でき、医師の指示通りにしていれば、さほど怖い「不整脈」ではありません。

心房細動はどのように治療するのですか?

「心房細動」の治療方法は、重症度によって異なりますが、まずは生活習慣の改善から始まります。

ストレスや過労、喫煙、飲酒、その他の病気などがきっかけとなって発作が起こるようになりますので、きっかけが思いあたる場合にはそれを改善することが先決です。それでも治らない場合には抗不整脈薬などによる治療を行います。

【日常のポイント】

- ストレスをためない

- 疲れをためない

- 適度な運動をする

- 暴飲暴食をしない

- 禁煙する

【検査・診断方法】

| 問診 | → | あなたの症状についてお聞きします。 |

| 血液検査 | → | 全身の状態を調べたり、お薬が有効で安全な濃度になっているか調べます。 |

| 心電図 ホルター心電図 | → | 不整脈の種類や発作の状況を調べます。 |

| 胸部X線 心エコー図 | → | 心臓に他の異常があるかどうかを調べます。 |

【治療方法】

- 不規則なリズムを正常に戻す

抗不整脈薬を投与したり、心臓に電気ショックを与えることで、不規則な心臓のリズムを規則正しいリズムに戻します。 - 動悸などの自覚症状を和らげる

心拍数を遅くする薬を服用することで、心拍数を正常範囲に戻します。 - 合併症(脳梗塞)を予防する

血液を固まりにくくする薬を服用し、脳梗塞を予防します。

不整脈とペースメーカ

心臓の役割

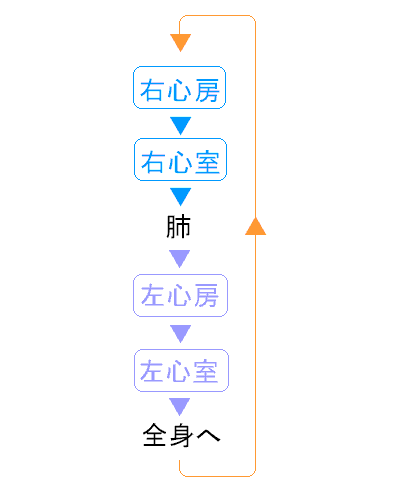

人間の活動に必要な栄養と酸素は血液が運搬し、その血液を全身に送り出すポンプの役割を担っているのが心臓です。

正常な成人の心臓は1分間に約60~100回拡張と収縮を繰り返します。心臓の拡張と収縮は刺激伝導系に興奮が伝わることで起こります。

心臓に興奮が伝わる際の電気的な変化を記録したものが心電図です。心電図の形や規則性の変化を調べ、不整脈や基礎にある疾患の診断に役立てます。

【血流の流れ】

不整脈

調律の異常や刺激伝導系の異常、あるいは刺激伝導系以外の心筋から興奮が始まるなどの理由で、本来刺激伝導系を規則正しく伝わるはずの興奮が不規則で乱れた状態を「不整脈」といいます。

不整脈は大きく分けて3つあります。

| 徐脈 | 脈拍が1分間に50回以下 自覚症状が強い方は心臓ペースメーカーによる治療が考慮されます |

|---|---|

| 期外収縮 | 通常よりも早いタイミングで洞結節以外から興奮が始まり、心臓が収縮します。 心房性と心室性があり、脈が弱く飛んだように感じられます。 |

| 頻脈 | ◆心房性頻拍(洞性頻脈、心房細動、心房粗動など) ◆房室接合部性頻拍(発作性上室性頻拍、WPW症候群など) ◆心室性頻拍(心室頻拍、心室細動など) (注)頻脈の起源が心室の場合は要注意で、致死性の心室性不整脈はICD(植込み型除細動器)による治療の対象となる場合があります。 |

心臓ペースメーカ

心臓ペースメーカは心臓の動きを常時監視し、設定されたレート(心拍数)以下になった場合は心臓への電気刺激を行い、設定レート以上の自己脈が出ると電気刺激を抑制するように設定されています。

検査・手術について

植え込みの必要性や、植え込み後のペースメーカの治療を適切に行うため、様々な検査を行います。

【検査の例】

●心電図検査

●画像診断・心臓カテーテル検査

●超音波検査

●運動負荷検査

【可能性のある合併症】

手術中の合併症

◆心不全・ポンプ失調 ◆血胸・気胸 ◆心膜・胸膜炎

◆血栓・塞栓症 ◆リードによる穿孔 ◆血腫

手術後の合併症

■導線による合併症(導線の移動、導線の損傷・断線)

■静脈血栓症

■ペースメーカ本体・導線の感染

■金属・シリコーン等のアレルギー

■皮膚圧迫壊死

■ペースメーカ症候群

■不適切作動(電磁波の外部からの強いノイズによる干渉を受けたり、薬剤などの影響により心内の電位に変化があると、心臓の動きを正しく感知できない、または誤った感知により不適切な動作を起こす可能性があります。)

【ペースメーカの交換術】

限られた電池で治療を行うため、数年毎にペースメーカの本体を交換する必要があります。

交換時期はペースメーカの種類、設定、作動状況により個人差があります。

ペースメーカ手帳

ペースメーカを埋め込まれた方にペースメーカ手帳をお渡しします。

この手帳は、ご本人と医療施設・医療機器・定期検査などの情報を記録するためのものです。

心臓以外の疾患や不慮の事故、または旅行などで普段かかっている医療施設ではない施設にかかる際に、この手帳を見せると検査や治療がスムーズになり、とても役立ちます。また空港の金属探知機でのセキュリティチェックを受ける際は係員に提示していただき、ペースメーカを埋め込んでいることをお伝えください。

身体障がい者の認定について

ペースメーカを植込んだ方は、身体障害者福祉法により身体障がい者の認定を受けることができます。

身体障がい者の認定は、原則として患者さんご自身の申請により認定されます。申請をご希望される方は、所定の申請用紙(福祉事務所にあります)に必要事項をご記入いただき、指定医師による身体障害者診断書を添えて、福祉事務所に提出してください。

日常での注意

| 重要 |

|---|

| 下記に書かれていない電気機器や医療機器、設備や場所などについては主治医に確認し、指示に従ってください。また、不明な点があれば主治医にお問い合わせください。身体に異常を感じた場合は機器の使用を中止するかその場を離れてください。身体の異常が回復しなければ、直ちに主治医に連絡し診察を受けてください。 |

【普通に使用して心配ないもの】

- テレビ

- 電気コタツ

- 電気カーペット

- ファックス

- ラジオ

- 電気掃除機

- ビデオ

- 冷蔵庫

- トースター

- 電気洗濯機

- パソコン

- 補聴器

- レーザーディスク

- 無線LAN

- ワープロ

- テレビゲーム

- コピー機

- プロジェクター

- ミキサー

- 電気毛布

- 電子レンジ

- 電気敷布

- ホットプレート(電熱式)

- 電気タイプライター

- ステレオ(DVD・CD・MDプレイヤー等)

【注意事項】

- 全ての機器において頻繁にスイッチを入れたり、切ったりしないでください。

- スピーカーは抱きかかえないでください。

- 電気髭剃り器・ドライヤー・電気バリカンの使用中は、ペースメーカ植込み部分に近づけないでください。

【使用に際し、注意が必要な機器・場所など】

- 電動工具(のこぎり・ドリル・かんな・サンダーなど)

- 自動車・オートバイ・耕運機などの農機・スノーモービル・モーターボート・可搬型発電機などは、エンジンがかかった状態でエンジン部分に身体を近づけないでください。

- スマートキーシステム(鍵を差し込まなくてもドアロックの開閉やエンジン始動・停止ができるシステム)を搭載している自動車の場合は、システムのアンテナ部から植込み部位を22cm以上離すようにしてください。

- 空港等で使用されている金属探知機。

保安検査を受ける際にはペースメーカ手帳を提示し、金属探知機を用いない方法で検査を受けてください。 - 店舗や図書館などに設置されている電子商品監視機器(盗難防止装置等)。

(出入り口付近では立ち止まらず通り過ぎてください) - 携帯電話はペースメーカ植込み部位から22cm以上離して使用してください。

- 漏電している電気機器には触らないでください。

- 電源を入れた状態での機器の修理は避けてください。

- 電磁調理器・IH炊飯器を使用する場合は、植込み部分を近づけないでください。

- 各種交通機関の出改札システムやオフィスなどの入退出管理システムで使用されているICカード。

ICカード読み取り機(リーダーライタ)より12cm以上離れてください。

【使用してはいけない、近づかない方が良い場所・機器など】

- 電気風呂、肩こり治療器、筋力増強用電気機器、低周波治療機、高周波治療器、体脂肪測定器、その他の医療用電気治療器などの身体に通電する機器。

- 全自動麻雀卓。

- 無線機または無線設備のアンテナ。

- 小型無線機(特定小電力型以外のトランシーバ、アマチュア無線機、パーソナル無線機)

- 大型モーター

- 各種溶接機、誘導型溶鉱炉、発電・変電装置または施設。

- レーダーまたはレーダー基地などの強い電磁波を発生する装置や施設。

【医療機関で検査・治療を受ける際の注意点】

医療機器の中にも使用すると影響が出るものがあります。

他の医療施設などで診療を受ける際には、ペースメーカを使用していることを診療前に医療関係者に必ずお伝えしてください。