内視鏡内科

内視鏡検査とは

胃・大腸のすみずみをCCDカメラで観察することが出来ます。毎年内視鏡検診を実施すれば小さな病変での発見から、早期治療につなげることができます。もし癌細胞が発見されても早期なら内視鏡でほぼ治すことができ、がんの早期発見に非常に有効な保険診療検査です。

また、そのがんは1981年に日本の死亡の1位になってから、その地位はずっと変わっていないと言われています。またピロリ菌が発見されて以来、胃がん・胃疾患に深く関与していることが明らかになってきました。胃の粘膜に住みつく、ピロリ菌の状態を定期的に観察すれば、胃がんの発生を予防することができます。

近年、大腸がんが胃がんを抜き、がんの死亡原因のトップになると言われており、大腸がんは他のがんに比べ治療率が高いと言われていますが、あくまでの早期発見の場合です。

内視鏡検査とは、臓器の内腔面を直接観察し、他の検査では検出できない微細な変化を捉えることができため、早期発見に非常に有効な保険診療の検査です。

当院は、「NBI・拡大鏡」を搭載した内視鏡装置導入しております。

がんの早期発見をめざして 内視鏡技術(NBI)

いま、NBIを用いた内視鏡検査が普及しています。

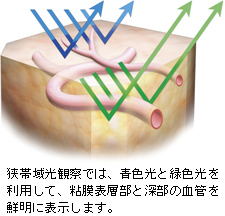

がんの早期発見が重視される中、NBI(狭帯域光観察)が注目を集めております。NBIは、特殊な青と緑の光を用いて、粘膜内血管など観察をサポートする、内視鏡の新しい技術です。

NBIによって、今までの内視鏡装置(通常光観察)では見えにくかった、がんなどの極小病変の早期発見につながることが期待されています。

光デジタルによる画像強調観察技術

現在、増えつづけている消化器のがん。

小さな病変を早期に発見、治療することの重要性が高まるなか、粘膜表面の色、構造をより自然に、より精細に観察するための内視鏡観察技術の開発が進められてきました。「ハイビジョン技術」が内視鏡観察に導入されて以来、飛躍的に鮮明な画像が得られるようになりましたが、最近では、従来の光では観察しにくかった小さな病変をより観察しやすくするため、「光デジタルによる画像強調」を用いた観察技術の開発に取り組んでいます。

通常の内視鏡検査では、白色光を粘膜表面に照らすことにより、自然な色をモニタ上に再現しますが、「光デジタルによる画像強調」を用いた観察では、光の波長を制御することで、粘膜表層の毛細血管や、わずかな粘膜の肥厚、深部血管などを強調して映し出します。このような特殊な光を用いた新しい内視鏡観察技術が、「光デジタルによる画像強調観察技術」と呼ばれています。

*オリンパスホームページより抜粋

狭帯域光観察(Narrow Band Imaging=NBI)

がんの増殖には、血管からの栄養補給を必要とするため、病変の近くの粘膜には、多くの血管が集まりやすくなると考えられています。そこで、粘膜内の血管などをより鮮明に観察しやすくするために、血液中のヘモグロビンが吸収しやすい特殊な光を照らし画面に表示するのが、狭帯域光観察です。

狭帯域光観察では、毛細血管の集まりやそのパターンなどが鮮明に表示され、通常光による観察では見えにくかったがんなどの早期病変の観察において有用性が期待されています。またこれまでは、血管や粘膜の詳細な観察のためには色素による染色を行わなければならないこともありましたが、狭帯域光観察を行うことによって、患者さんの身体的な負担が軽減されることが期待されます。

その他、正常組織と病変組織における自家蛍光(*1)の強さを色の違いで表示する蛍光観察や、粘膜の深いところにある血管や血流情報を強調表示する赤外光観察などがあります。

(*1)粘膜に含まれるコラーゲンなどは、青色光を照射すると緑色を発する特徴をもっており、自家蛍光と呼ばれています。

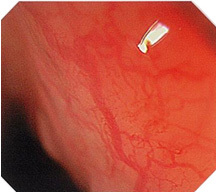

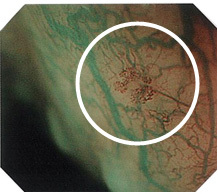

<食道の通常光観察画像と狭帯域光観察画像>

通常光観察(拡大)

狭帯域光観察(拡大)

(症例説明)

狭帯域光観察では、粘膜表層の毛細血管が強調されて表示されます。

画像提供:昭和大学横浜市北部病院 井上晴洋先生

*オリンパスホームページより抜粋

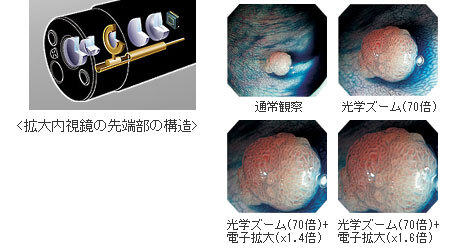

拡大観察の技術

一見平坦に見える大腸の粘膜表面でも詳細に観察してみると、陥凹(かんおう)型になった病変が存在することが発見され、さらに病変部を拡大して紋様を観察、分類することでその病変の状態が把握できるようになってきました。

このような先駆者的先生方の研究をサポートしながら、オリンパスは機器の開発を行ってきました。現代の拡大内視鏡は、マイクロマシン技術のアクチュエーターを内視鏡先端部に内蔵し、独自の拡大コントローラーによるレンズ移動で、拡大操作を実現させることができるようになりました。

これによって約100倍(14インチモニター上)の高解像拡大画像を得ることができ、さらなる画像診断学の発展のお手伝いをしています。

*オリンパスホームページより抜粋

どんな機器で検査する?

オリンパス内視鏡装置

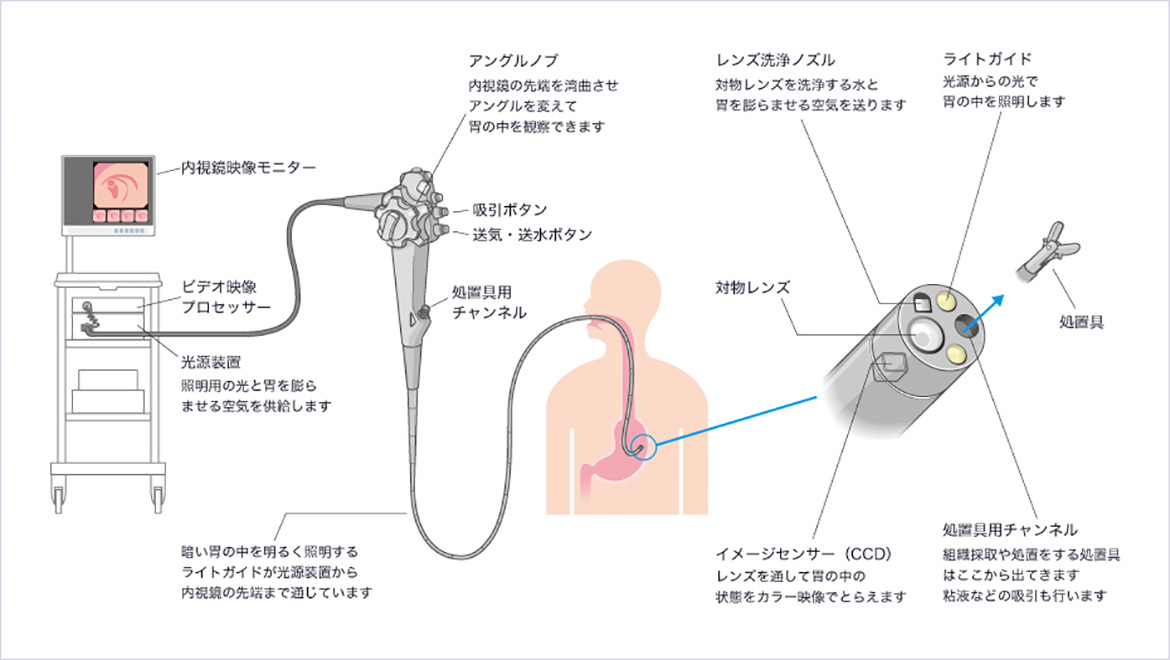

内視鏡(ビデオスコープ)各部の名称と機能

こんな時は検査をお勧めします

- 便に血が混じる

- 便秘・下痢が続く、排便が不規則になる

- 空腹時または食後の、みぞおちの強い痛みある

- 飲み込んだ物がつかえたり、強い胸やけ感を感じる

- 口の臭いが気になったり、苦い味を常に感じる

- お腹にしこりが触れるとき

- 排便後に異物感を感じるとき

定期的な検査の勧め(こんな症状はありませんか?)

胃がんの場合

- 健康診断・人間ドックで便潜血が陽性であった方

- 最近、痛みもないのに便に血が混じっていた、または血がついていた方

- 急激な食欲の低下や食事量の減少や体重減少

- 兄弟・両親(親族)など身近な血縁者にがん・ポリープが発生した方

大腸がんの場合

- 食欲がなくなったり、ムカムカして吐いたりする方

- 体重が減少し、体がだるい方

- 便に血が混じったりする方

- 便秘と下痢を繰り返したり、排便が不規則な方

- 仰向けに寝て全身の力を抜きそっとへその周囲を触ってみると硬いシコリを触れる方

内視鏡の歴史

内視鏡の歴史

おなかの中安心(がん早期発見⇒内視鏡が必要)詳しくはこちら

オリンパスホームページより

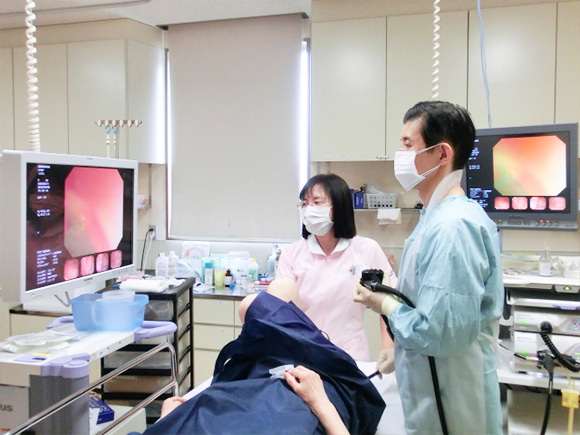

内視鏡センターのご案内

内視鏡装置(NBI・拡大鏡)を搭載し、がんの早期発見、治療に努めています。

- 上部消化器外科(食道・胃・膵臓)

- 下部消化管(大腸・直腸・小腸)

- 肝・胆道

- 消化器内科の診療

を行います。

日本消化器内視鏡専門学会指導医・専門医からなる、医師たちが常に「安全・安心」の医療の提供に努めています。クリニカルパスが充実し、診療の標準化が進んでいます。

(専門医、指導医)内視鏡医師紹介

当病院内視鏡センター 医師紹介

副院長 表 和彦

医師 小林(伊藤) 理佳

医師(内視鏡教授) 伊藤 透(非常勤)

内視鏡装置(NBI・拡大鏡)が装備されている内視鏡センター

内視鏡センター

従来のテレビ画面に比べ画素数が大幅に増大した高解像度モニターとハイビジョン対応の高画質装置(拡大鏡)と(NBI)狭帯域光観察との組み合わせにより、これまでより飛躍的に鮮明な画像と光デジタル法による画像強調観察ができるようになり、今まで発見できていない患者さまの小さなポリープ等が発見できるようになりました。 |

早期発見ががん発生予防につながります。 |

安全性と感染予防の徹底

内視鏡をはじめとする医療機器の消毒、滅菌を徹底し清潔な状態を保ち感染予防を行っています。 内視鏡センターではオリンパス社製の内視鏡洗浄消毒装置を使用しています。 |

内視鏡洗浄消毒装置

CT室

超音波装置室

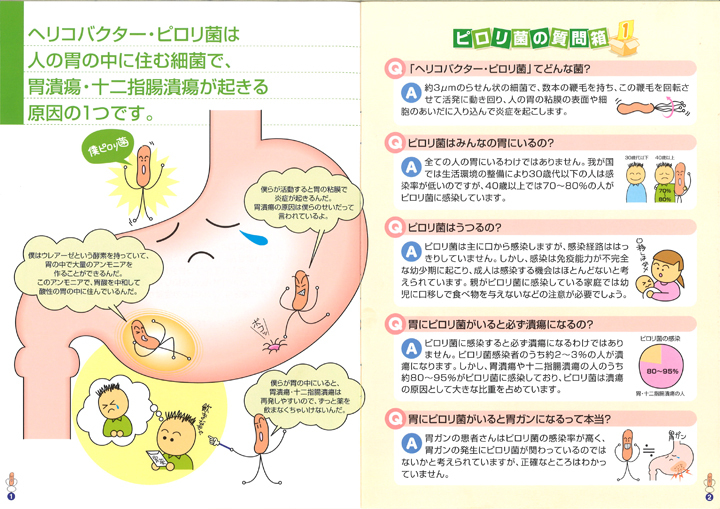

ヘリコバクター・ピロリ菌検査

みなさんの胃の中にピロリ菌はいませんか?

あなたの胃の中にピロリ菌はいませんか?

定期的に1年に1度は胃カメラ検査をお勧めいたします

ヘリコバクター・ピロリ菌は人の胃の中に住む細菌で胃潰瘍・十二指腸潰瘍が起きる原因のひとつです。また、胃がんの発生母子とも考えられています。

上部内視鏡検査にて発見することができます。 一年に一度は胃カメラ検査を受けましょう |

ピロリ菌の質問箱 Ⅰ

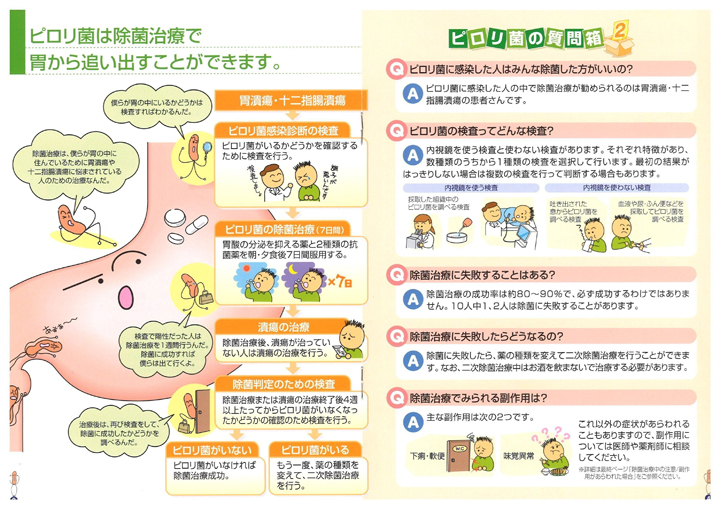

ピロリ菌は除菌治療で胃から追い出すことができます

除菌治療に成功すると潰瘍に悩まされることがほとんどなくなります!

胃内視鏡検査(胃カメラ)

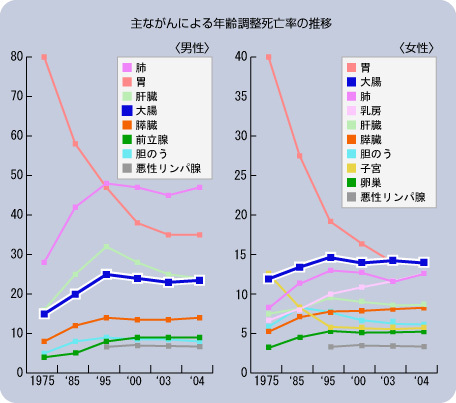

主ながんによる年齢調整死亡率の推移

オリンパス株式会社より引用

食道、胃、十二指腸の中を、内視鏡カメラで観察し診断します。

胃がん早期発見!!

1年に1度胃カメラ精密検査をお勧めいたします。

速やかに検査を行えるように、当院では体制を整えていますので、ご希望の際は電話番号076-(263)-6351へお問い合わせください。 |

当日検査をご希望の患者さまは、絶食でお早めにお越しください。

胃の働きは食物の消化です。

胃は入り口から噴門(ふんもん)、胃底部、胃体部、幽門(ゆうもん)前庭部、幽門とよばれる部位で構成されています。

噴門は食道への食物の逆流を防ぎ、幽門は十二指腸への食物の通過を調節しています。空になった胃はほとんど運動していません。胃の中に食物が入ってくると、噴門から幽門にむかって、蠕動(ぜんどう)運動(前進を伴う収縮運動)が起こります。このとき幽門はきちんと閉まり、胃底部から胃液が分泌され、蠕動運動によって食物がすりつぶされます。ここで胃液中のペプシンという酵素によりたんぱく質が分解されます。胃で消化された食物がかゆ状になると幽門が開いて、少しずつ十二指腸に運ばれていきます。でんぷん性のものは早く、肉は比較的ゆっくり、脂肪性のものは最もゆっくり通過します。胃はほかに、食物と一緒に入り込んだ細菌を胃酸で殺菌したり、身体にとって悪い物質を嘔吐して出す働きももっています。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

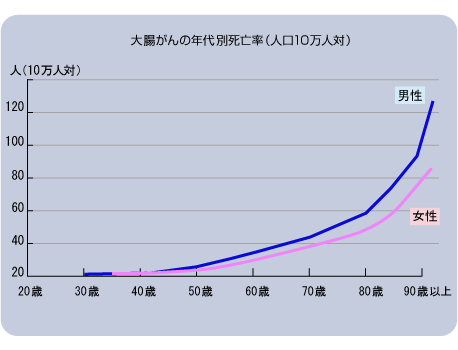

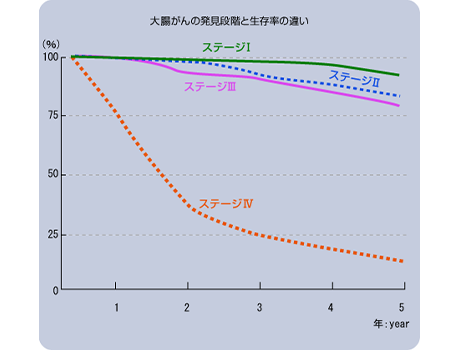

大腸癌は自覚症状がでる前に早期発見できれば99%治ります。

40歳を過ぎたら便の検査を!!

ここ30年間、食生活の欧米化に伴い大腸癌は5倍に増加しています。

特に女性は、大腸内視鏡(カメラ)を受ける事に抵抗があると思いますので、 一度便の検査を受ける事をお勧めいたします。 |

大腸がんや大腸ポリープ等による出血を見つけるために実施される検査です。痔による出血などでも陽性反応が出ますし、早期の大腸がんでは出血が見られない場合も多いことから、早期大腸がんを確実に発見する決め手となる検査とは言い切れず、確実な診断は【大腸内視鏡検査】をはじめとする精密検査を受ける必要があります。

ただ実際問題として、検査費用や身体への負担も少なからず生じることなどから、定期的に大腸内視鏡検査を行っている人は少ないですし、便潜血検査を受診することによって大腸がんの死亡率が減少しているという統計結果もあることから、まずは便潜血検査を定期的に受診するのが最善策であると言えます。

なぜ、いま大腸がんが増えているのでしょう?

その要因については、多くの調査・研究が行われていますが、現在わが国における食生活の変化の影響が注目されています。とくに食生活の欧米化により、肉類などの高脂肪食品を食べる回数が増えたことが関与していると考えられています。また、結論は出ていませんが、運動不足や肥満などとの関係も推測されます。

2004年厚生労働省「人口動態統計」より作成

グラフ・図はオリンパス株式会社の引用

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

内視鏡検査が主流です。大腸は、細長い管腔臓器なので、簡単に挿入できない場合があり、内視鏡検査はつらい検査と思われる方が多いようです。

当院では、腸管をアコ-デオンの蛇腹をたたむように短縮し、挿入する軸保持短縮法で行っています。基本的に、10分前後で、苦痛もなく、盲腸部に到達することができます。

安全かつ苦痛の少ないことを、コンセプトとして、腸の曲がりの強い方、痛みに敏感な方、また、腹部の手術歴のある方には、適宜、鎮静剤などを使って楽に検査を受けていただけるように、心掛けています。

大腸の内視鏡検査を行うには、腸管洗浄剤などで、大腸の中を空っぽにする必要があり、検査を安全に行うために全身状態の把握が必要です。一度、来院していただき、予約された際に、検査の説明などをさせていただきます。

消化器内視鏡検査

大腸カメラに、苦しいイメ-ジをお持ちの方が多いようです。当院では、受診される方の体への負担を少なくし、必要に応じて、鎮痛剤や鎮静剤を使用し、苦痛のない検査を目指しています。

検査は、日本消化器内視鏡学会の熟練した専門医師が担当いたします。

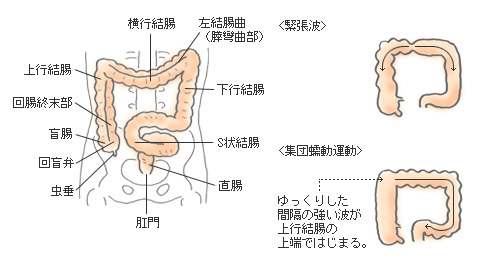

大腸の役割

大腸は全長1.6メートルの管で、盲腸から始まり上行(じょうこう)結腸、横行(おうこう)結腸、下行(かこう)結腸、S状結腸、直腸で構成されています。盲腸からS状結腸までを結腸といいます。

大腸は、糞便を固くするために、腸管の壁にある血管へ水分と塩類を吸収させる働きがあります。また、糞便をなめらかにするために粘液を分泌しています。多量の腸内の細菌を排泄し(全固形成分の約1/3)、細菌に対する防御機構も働いています。そして筋肉の蠕動(ぜんどう)運動により、内容物を直腸に向かって移動させます。

大腸の運動は自律神経によって調節されていて、糞便は2種類の運動をしています。

緊張波は、「前方に進んでは戻る」という行ったりきたりの動きをします。この運動により、大腸粘膜と内容物が長時間接触するようにしています。そして水分と塩類の吸収を促進させます。

もう1つは集団蠕動運動といって、横行結腸を空にするように糞便をS状結腸に進め、S状結腸は、排便まで糞便を貯留します。

オリンパス株式会社より引用

下部内視鏡検査(大腸カメラ)

近年、生活習慣の変化などにより、大腸ポリープや大腸がんが増加しています。

早期に発見できれば、お腹を切らず、内視鏡治療で治ることもあります。

便秘や下痢などの便通異常のある方

何となくお腹が張ってすっきりしない方

時々、お尻から血が出る方

検診などで便潜血反応が、陽性になった方

血縁者の癌の方がおられる方

当院では、苦痛のない内視鏡を目指していますので、ぜひ、安心して大腸内視鏡検査をお受け下さい。

検査方法

腸管をアコーデオンの蛇腹を畳むように短縮し、挿入する軸保持短縮法で行っています。

この方法は、昭和大学横山市北部病院消化器センターの工藤 進英教授が開発され、実践されており基本的に5~10分前後で苦痛も少なく、楽に検査を受けていただけるように心掛けています。

経口腸管洗浄剤はマグコロールP・ニフレックまたは、ビジクリア錠のいずれかを選択することができます。

①腸管を確実に空っぽにするため、前日より入院する方法

②検査当日来院していただき、早朝に洗浄剤を服用後、午後より大腸カメラ検査を実施する方法

③自宅にて洗浄剤服用し排便後、当病院に通院し午後より大腸検査を実施する方法がありあます。

参考

当病院では、患者様の安全を考慮し出来るだけ前日に入院していただくようお願いしております。